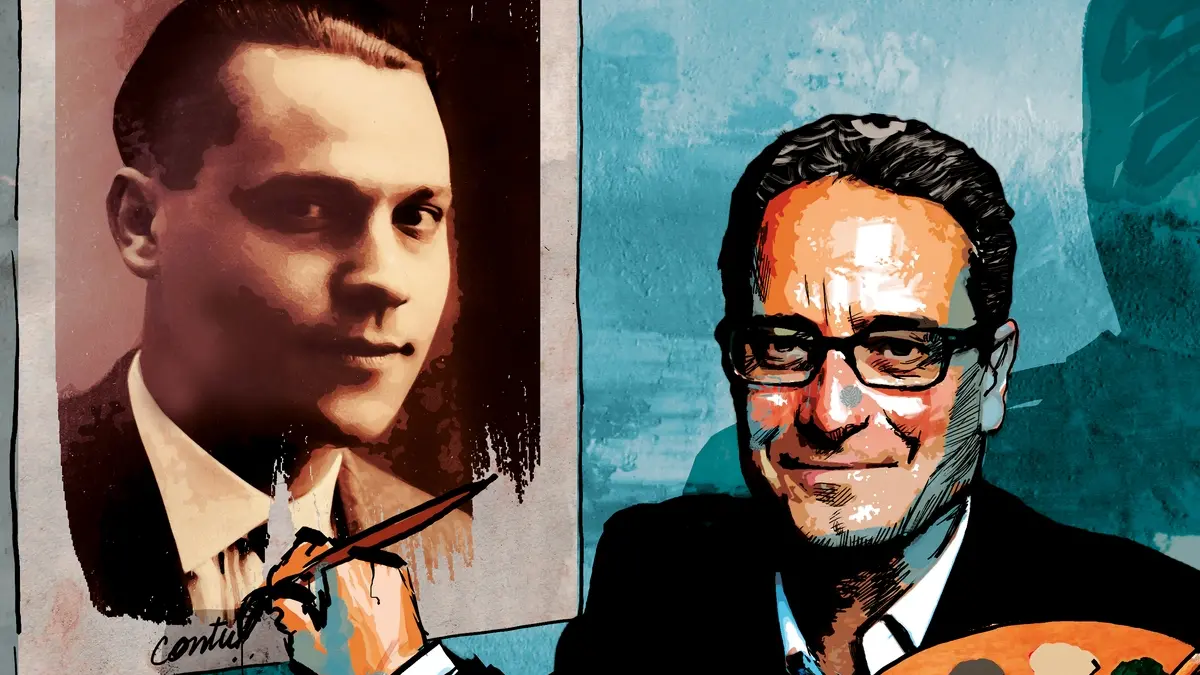

Luigi Contu ricostruisce la storia del suo prozio fascista: «Non comprese i crimini di Mussolini»

Dalla Liberazione al Papa, nostra intervista al direttore dell’Ansa. Contu, testimone dei tempi: «La storia è chiarissima: chi aveva ragione, partigiani e alleati, e chi aveva torto: fascismo e nazismo. Francesco? Era troppo radicale»

Fascismo e antifascismo, la “sobrietà” del 25 aprile, il radicalismo del Papa. Tutto parte dalla storia di un idealista convinto di percorrere la strada del fascismo sociale prima di scoprire ben presto una realtà fatta di barbarie e violenza. Non rinnegherà mai il suo credo politico, mettendo a repentaglio, per questo motivo, anche l’amore. Si chiamava Luigi Contu (Arbatax, 26 marzo 1901 – Padova, 16 settembre 1969) è stato un politico, giurista e sindacalista italiano. Parlamentare del Partito fascista, per meno di due mesi, dal 2 giugno al 25 luglio 1943, fu sottosegretario al Ministero delle corporazioni del governo Mussolini. È diventato il protagonista di un romanzo storico scritto dal suo pronipote omonimo. Luigi Contu, direttore dell’Ansa dal 2009.

Quando hai scoperto questi diari del tuo prozio hai pensato immediatamente di scrivere un libro?

«No, diciamo che quando ho scritto il primo libro che raccontava della biblioteca di famiglia, e ho cominciato a scoprire la parte della vita dei miei avi riguardante il fascismo, mi è venuta una domanda prima strisciante, che cresceva giorno per giorno. Poi ho scoperto la sensibilità letteraria e poetica di mio nonno e di mio zio e mi sono chiesto: come mai due persone così colte e in grado di comprendere quel che accadeva non si resero conto di cosa fosse il fascismo».

E hai trovato una risposta?

«Non ho trovato una risposta sul materiale di mio nonno per il primo libro. Quando poi ho trovato il diario di mio zio, mi sono accorto che c’erano elementi di autocritica ed esami di coscienza. E allora ho cominciato a leggere con avidità, alla ricerca di una spiegazione».

Come ti sei mosso?

«Ho cercato altre notizie di questo mio zio, che era stato deputato e sottosegretario, sono andato a Zogno, un piccolo paese della Val Brembana, dove il mio prozio era andato a dirigere un ufficio del ministero dell’Agricoltura della Repubblica Sociale Italiana. Ho letto tutto quello che c’era».

Una full immersion nella storia della tua famiglia.

«Sì, con la voglia di provare a capire come una persona sia stata travolta dalla storia. Poi, leggendo il diario, ho provato a immaginare il personaggio di cui parlava e ho provato a dare una vita alle persone protagoniste del romanzo. L’esperimento mi è piaciuto e ho utilizzato questo metodo per scrivere un libro basato su fatti veri, ma romanzato sui dialoghi e le lettere».

Ci vuole coraggio a raccontare una storia del genere, hai avuto qualche dubbio?

«Sì, ci ho pensato ed ero preoccupato. Ma il fatto che questo diario fosse stato conservato in una busta sigillata mi ha fatto pensare a una specie di messaggio, a un compito da affidare a chi l’avesse trovato tra i suoi discendenti. Così ho cominciato a leggere le storie dei personaggi, delle persone vicine a Mussolini, per andare dentro i processi di quel periodo storico, i sentimenti e i pensieri di una persona che si è trovata da sola a vivere la storia. E ho anche avuto timore che potesse essere letto come un libro revisionista e giustificazionista, perché mi sono messo dalla parte di un fascista che non si pente».

E come hai fatto per scrollarti di dosso questo rischio?

«Ho provato a risolverlo contestualizzando tutto ciò che si muoveva intorno a lui». Cosa pensi di questa disputa tra fascismo e antifascismo? «Io penso che purtroppo è troppo condizionata dalla battaglia politica attuale. Sono ottant’anni che la storia della Liberazione è stata strattonata malamente da una parte e dall’altra. E questo non ha fatto fare i passi avanti decisivi e necessari. La storia è chiarissima: chi aveva ragione, i partigiani e gli alleati, e chi aveva torto, il fascismo e il nazismo».

C’è chi ha descritto i partigiani come eroi, chi – come Giampaolo Pansa – ne ha evidenziato aspetti negativi. Nel caso del tuo prozio i partigiani gli hanno salvato la vita. Che giudizio hai tu della Resistenza?

«Credo che ci sia il dovere di comprendere perché tante persone fossero dalla parte del torto e perché chi era dalla parte giusta, dal canto suo, ha avuto comportamenti inaccettabili in una lotta per la libertà. Bisogna guardare a questa storia con coraggio, senza avere paura di andare contro una parte politica. Lo trovo sbagliatissimo».

Secondo te questa difficoltà a pronunciare la parola antifascismo da parte di consistenti e significative figure istituzionali ha motivazioni ideologiche di cui preoccuparsi?

«Credo che la destra italiana sia stata in ritardo, ma che con la svolta di Fiuggi abbia fatto i compiti a casa. Ci sono le dichiarazioni di Gianfranco Fini e anche di Giorgia Meloni e Ignazio La Russa: tutte molto chiare. Nello stesso tempo questi stessi politici hanno una difficoltà a essere più sereni, perché il fardello della storia su di loro pesa. E anche perché non vogliono dare una soddisfazione alla sinistra che gli rinfaccia un fascismo che loro non hanno più».

Come risolvere questa contrapposizione?

«Bisognerebbe fare un passo avanti tutti. In fondo il passo avanti lo hanno fatto Palmiro Togliatti, Walter Veltroni e Luciano Violante. Lo ha fatto Fini dall’altra parte. Chi strumentalizza sbaglia».

La canzone Bella ciao è diventata un inno internazionale. Eppure c’è ancora chi lo considera un canto di partito? Ignoranza o malafede?

«Malafede, Bella ciao è una meravigliosa canzone che forse in alcune occasioni viene utilizzata contro le destre attuali. Quindi, il meccanismo destra- sinistra induce a utilizzarla come una clava da destra o da sinistra. Ma è un inno alla rivolta delle persone che erano sotto il tallone della dittatura».

Il giorno della Liberazione si intreccia casualmente con la scomparsa di Papa Francesco e con il suo funerale. Che Papa è stato? Resistente o rivoluzionario?

«Un radicale, un papa che non ha accettato compromessi e in alcuni frangenti anche un po’ troppo radicale nella sua critica all’Occidente. Ha messo tutto insieme, mosso da una giustizia solidale e sociale da encomio. Ma per la sua vita e le sue origini è stato troppo duro, perché la globalizzazione ha portato problemi ma anche vantaggi, Migliaia di persone sono uscite dalla povertà, pur nelle tante contraddizioni».

Cosa pensi dell’indicazione di usare sobrietà nelle cerimonie del 25 aprile?

«È stato un errore, perché le cerimonie sono sobrie per definizione, il 25 aprile è una festa fondativa per il nostro Paese e non c’era alcun bisogno. Capisco il desiderio del governo di proclamare un lutto nazionale lungo, non è scandaloso, ma la frase ha creato confusione. È stato un errore, un infortunio».

Il tuo prozio aveva un ideale sociale e quell’annuncio di Badoglio alla radio gli sconvolse la visione della vita. Era la delusione di chi aveva creduto nell’affermazione di un ideale sbagliato rispetto ai tanti che avevano aderito al fascismo per ottenere un vantaggio personale. Questo lo riabilita rispetto al sentire comune rispetto al fascismo?

«Ci fa vedere che c’è stata una parte del Paese che in buona fede ha pensato di combattere una battaglia che proseguisse gli ideali del Risorgimento e desse una dignità ai reduci del 99 della Prima Guerra mondiale. E inoltre si sentiva schiacciata dalla sinistra marxista. Nel mio prozio c’era moltissima ingenuità, sperava che non fosse finita anche se il mondo stava crollando. Allo stesso tempo è stato complice, non si è macchiato di gesti violenti, ha aiutato anche persone dell’altra parte, ma aveva avuto tutti gli strumenti per capire. A partire dall’attentato a Giacomo Matteotti».

Un giudizio severo, il tuo.

«C’è un discrimine, c’è una complicità politica grave. Una seconda risposta viene fuori dal romanzo: quando sei accecato dall’ideologia non riesci più a capire, perdi il senso dell’umanità, del rispetto e di quello che è successo in quelle valli. C’è un elemento di quanto l’ideologia facesse perdere la ragione, anche quando all’interno di questo mondo anche violento c’erano persone che continuavano a dialogare e a rispettarsi. Quello oggi dovrebbe essere un punto di partenza e di una memoria condivisa. Il 25 aprile non è stata la vittoria della sinistra, ma di tutto il Paese per la libertà».

L’amore per la sua Virette, che viene messo in secondo piano rispetto alla sua ideologia, sembra raccontare un personaggio tutto d’un pezzo. Quale fu il suo giudizio del fascismo? In famiglia, prima del ritrovamento dei suoi diari, cosa sapevate della sua storia?

«Nessuno di noi sapeva, l’ho scoperto da una frase che trovata sul diario. Virette gli scrisse: “tutti i fascisti devono finire in galera”, la risposta del mio prozio fu tranchant “e allora il nostro amore finisce qui”. Poi la crisi venne superata».

Le parti in causa nelle guerre di Ucraina, Gaza e in varie altre zone del mondo oggi si confrontano con il trumpismo. Ritieni che possa esserci un’accelerazione verso la pace, come annunciato da Donald, oppure non cambierà nulla?

«Sinceramente non lo so, potrebbe esserci un’accelerazione perché quando si muove il presidente degli Stati Uniti ha delle conseguenze. Ma si sta muovendo in maniera così disorientante e disordinata che non so ancora se le conseguenze potranno essere positive o negative».

©RIPRODUZIONE RISERVATA