25 Aprile, l’editoriale di Luca Telese: «Ecco perché sono più vicini a noi di ieri»

Il nostro direttore: “Non abbiamo nessuna ostilità con chi ha idee diverse (non le avevano i partigiani), ma sappiamo dove e come è nata la nostra Repubblica”.

PESCARA. Sono passati ottant’anni dal 25 aprile del 1945: il tempo in cui si esaurisce una vita, il tempo in cui salutiamo gli ultimi testimoni diretti di cosa significò la Resistenza al nazi-fascismo. Quelli che videro il mostro con i loro occhi ci stanno lasciando. Restiamo solo noi, che con i crismi di un mestiere, abbiamo avuto la fortuna di poter udire i loro racconti e di poter mettere nero su bianco le loro parole con scrupolo professionale. Mi sembra solo ieri il tempo in cui avevo la fortuna di intervistare su via Rasella (per il Corriere della sera) donna Settimia Spizzichino, o Lello Perugia, “il Cesare” della Tregua, tornato a piedi, con Primo Levi, da Auschwitz. Senza sapere che sarebbe diventato il protagonista de La Tregua.

Questo ci rende più attenti, e anche più sensibili di prima a tutto quello che oggi ha a che fare con il luogo più incandescente della nostra memoria, il passato prossimo. Il tempo non è mai lineare: e noi oggi – nell’età dei nuovi carnefici – non siamo più lontani (secondo la scansione di un ipotetico asse cronologico), ma più vicini (per le corrispondenze di questa memoria con il nostro presente indicativo) a coloro che, alla fine della seconda guerra mondiale, si batterono per la libertà dell’Europa e del mondo.

Siamo più vicini di ieri ai nostri Padri Costituenti, soprattutto nelle ore in cui qualcuno vuole emendare la Carta del 1948. Non abbiamo nessuna ostilità con chi ha idee diverse (non le avevano i partigiani), ma sappiamo dove e come è nata la nostra Repubblica. E dico Repubblica perché Patria era anche l’Italia fascista, Repubblica in questo nostro paese significa libertà. Siamo geograficamente più vicini all’isolotto di Ventotene, abbiamo più bisogno di ieri di Piero Calamandrei, di Altiero Spinelli, o di Nuto Revelli, che dopo essere stato un sottufficiale, volontario fascista tornò ribelle da Stalingrado, se ne andò in montagna cantando Pietà l’è morta, e nel 1945, compiuta la missione, si mise a fare il grossista di materiali ferrosi (ritagliandosi di notte lo spazio per raccontare le storie dei dispersi del Don). Uomini fantastici, forgiati nel ferro e nel fuoco.

Pochi mesi fa, leggendo un piccolo-grande libro per cui mi avevano chiesto una prefazione sui resistenti abruzzesi del Sangro Aventino (era notte, dovevo consegnare il testo il giorno dopo!) mi sono sorpreso di me stesso: ero solo, nel silenzio, e avevo le lacrime agli occhi. Non dovrei dirlo in maniera così diretta, forse, ma lo faccio volentieri per un motivo. So che spesso si teorizza che a comandare, sui sentimenti, debbano essere i lacci costrittivi della distanza, dello stile o del pudore, ma io non posso essere distante da questa storia, e non ho pudore di raccontarlo: piangevo mentre leggevo le righe finali della lettera da condannato a morte di un artigiano di Atessa, Pietro Benedetti. È anche nella celebre antologia Einaudi, ma il sindaco di Atessa Giulio Borrelli ha avuto la bella idea di promuovere un libro monografico su chi da quelle periferie accorreva a combattere l’Asse Tollo-Roma-Berlino, nel cuore dell’Impero, sulla “linea Gustav” (dove, come ricorda il libro, si ritrovò anche un giovane ufficiale di nome Carlo Azeglio Ciampi). Dall’apparentemente piccolo all’immensamente grande. Ha ragione Papa Francesco nella bellissima frase ricordata dal suo primo “ministro donna” nella storia della Chiesa, suor Alessandra Smerilli: «Nel tempo della crisi, per capire cosa succede nelle capitali dell’impero - le ha detto un giorno Bergoglio - devi guardarle dalle periferie del mondo».

Anche per questo mentre scrivevo, ero attraversato da emozioni contrastanti leggendo il messaggio rivolto al futuro dall’artigiano-cospiratore comunista Benedetti, attraverso questa sobria e struggente lettera ai figli: «Una vita onesta è il migliore ornamento di chi vive. Dell'amore per l'umanità fate una religione e siate sempre solleciti verso il bisogno e le sofferenze dei vostri simili. Amate la libertà - spiegava Pietro da condannato a morte per essersi opposto ai nazifascisti - e ricordate che questo bene deve essere pagato con continui sacrifici e, qualche volta, con la vita. Una vita in schiavitù è meglio non viverla». E poi, passando a quel termine oggi conteso: «Amate la madrepatria, ma ricordate che la patria vera è il mondo e, ovunque vi sono vostri simili, quelli sono i vostri fratelli». E poi, il colpo finale: «Siate umili e disdegnate l'orgoglio; questa fu la religione che seguii nella vita».

Bello che la patria fosse già allora “madre” (e non padre) per questo ribelle. Bello che quegli uomini impegnati in una impresa titanica, volassero alti sulla linea dell’orizzonte, e non immaginassero nessuna piccola patria, al di fuori del “mondo intero”. Poi, ovviamente, c’è quel vocabolo pesante. Una religione civile di cui tutti dovremmo essere cultori. Un Vangelo laico per questi tempi moderni intrisi di rabbia, odio e ingiustizia. I tempi della bestemmia contro i diritti umani. Non dimenticate «che la madrepatria è il mondo». Parole scolpite nella semplicità, eppure chiare, evocative e umanissime.

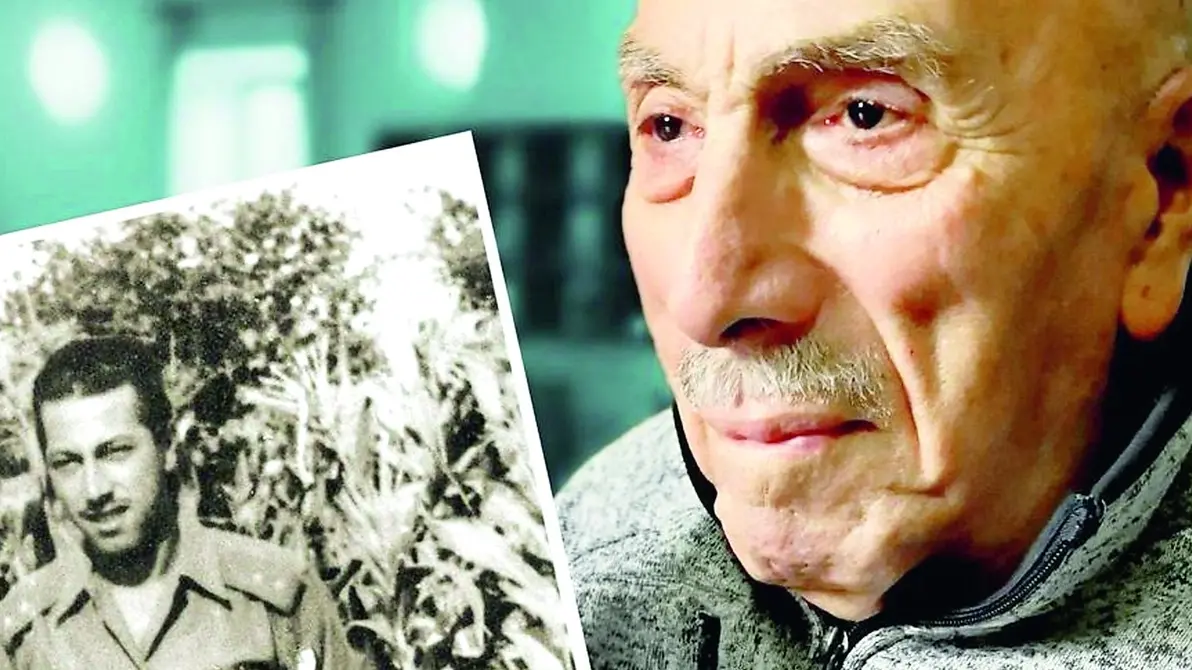

Leggevo in quelle pagine gli eventi che portarono Benedetti ad essere condannato, quindi ricondannato dai tribunali di Guerra tedeschi, con un processo farsa, mandato a morte – che beffa – poco prima della Liberazione finale. I tedeschi volevano sterminarli tutti, uno ad uno, cancellare ogni traccia dell’insorgenza che li aveva colpiti. Desertificare. Quanto è potente questo messaggio nel tempo in cui il presidente del Senato Ignazio La Russa – invece – ci decanta il “sacrificio” del battaglione austriaco del terzo Reich, attaccato dai Gap a via Rasella, che riletto oggi con gli occhi compiacenti del neo-revisionismo, diventa «un gruppo di pensionati alto-atesini», «Musicisti», assassinati a tradimento «mentre andavano ad accordare i loro strumenti musicali». Ripenso a mio padre Francesco quando da bambino mi portava in pellegrinaggio davanti a quella lapide di marmo. A lui, e a tanti che ci hanno lasciato, questo racconto grottesco è stato risparmiato. Ma è proprio questo “negazionismo” che ci costringe ad essere intransigenti sulla storia, a batterci anche noi sulla nuova linea Gustav della memoria assediata. Solo due giorni fa mi trovavo a Sulmona, a commemorare con gli studenti del liceo Ovidio un altro personaggio straordinario, Gilberto Malvestuto: ferroviere, socialista, ultimo ufficiale rimasto in vita della Brigato Majella. Trovare in questo inserto traccia del suo meraviglioso libro di memorie, il racconto della rabbia entusiasta con cui, dopo aver liberato la città nell’ottobre del 1944, insieme a tanti altri rispose a un appello per continuare a combattere, al fianco dei britannici, risalendo l’Italia “Fino a che non sarà finita”. Ventenni che rischiavano la pelle, anche dopo aver vinto a Sulmona, “Perché bisognava cacciarli tutti, fino all’ultimo, liberare l’Italia, l’Europa e il mondo!”. A vergare quel testo, era Claudio Di Girolamo, un ragazzo che dopo la Liberazione sarebbe diventato direttore della Banca Conca di Sulmona. Italiani normali.

I veri motivi per cui mi viene un groppo alla gola, mentre ripercorro la biografia di Benedetti, di uomini come Di Girolamo, Malvestuto, di Ettore Troilo (e quella degli altri combattenti come loro), sono essenzialmente tre: il primo, questi uomini si opposero alla dittatura e allo sterminio quando l’apparenza diceva al mondo che nessun ribelle – li chiamavano straccioni e banditen! – sarebbe riuscito a prevalere sugli eserciti in armi. Andarono in battaglia senza nemmeno chiedersi “Vincerò o perderò?”. Misero in gioco ogni cosa perché una idea avevano chiara, su tutte: non piegarsi più a nessuna dittatura.

Abbiamo bisogno di questo coraggio, perché, come mi ripeteva mio nonno Erminio, che aveva combattuto da ufficiale (monarchico!) due guerre mondiali: «Il coraggio, come la paura, è la malattia più contagiosa che io abbia mai incontrato». Vero: il coraggio e la paura sono malattie gemelle, figlie dello stesso ceppo, e solo il primo può sconfiggere la seconda, ne è l’antidoto più potente. Ma il secondo motivo, invece, è quello a cui accennavo in apertura, molto meno intuitivo del primo. Avevamo la convinzione che il tempo si muovesse in una dimensione lineare, allontanandoci dagli eventi, man mano che gli anni passavano, come se il destino ci facesse procedere su di un liberatorio nastro trasportatore. Ebbene, non è vero: esattamente come per la memoria degli anni di piombo, la perdita della memoria diretta dei testimoni, apre varchi alle leggende e alle narrazioni più grossolane o false. Tuttavia “i pensionati” alto-atesini non suonavano partiture di Mozart per flauto, oboe e violino alla corte di Vienna, ma uno spartito fatto di pinze, fiamme ossidriche, cavi elettrificati e tenaglie applicate ai corpi, nella sanguinosa sinfonia crepuscolare della Gestapo.

Gli eventi che abbiamo davanti agli occhi mentre chiediamo questi articoli, i tentativi di genocidio, la prepotenza della propaganda armata, le nuove guerre, i golpe in Turchia e Romania, il vilipendio continuo di tutti i trattati umanitari e delle regole universali nate dopo la fine della guerra mondiale, ci dicono che siamo davanti ad un ricorso storico epocale. Siamo molto più vicini a quegli eventi e a quei dilemmi umani – dunque – di quanto non fossimo dieci, o vent’anni fa. Abbiamo bisogno di loro più oggi che ieri.

Quando torna la prepotenza, e si diffondono il virus della paura e il morbo dell’amnesia storica, dobbiamo caricarci sulle spalle, come una lezione, il coraggio di chi si oppose gridando “No” quando la vittoria sembrava impossibile, quando tutto era perduto. Eroi normali, non santi: lavoratori, artigiani, cittadini. Uomini e donne, spesso umilissimi, ma tutti con la schiena dritta.

Il terzo punto che vorrei estrarre dal piccolo-grande libro è un dettaglio utilissimo nella storia della Brigata Maiella, di Carlo Azeglio Ciampi, e di tutti i resistenti appenninici sulla linea Gustav. Si tratta di una peculiarità decisiva nella complessa storia delle storie della Resistenza Italiana. In quella Brigata, infatti, si concentrò (unico caso) la massima varietà di diversità politiche, culturali, sociali, che le faceva avere in sé tutte le componenti politiche che avrebbero dato vita alla Repubblica. Comunisti, socialisti, repubblicani, liberali, cattolici: laici, credenti. Tutti uniti dall’idea che dopo la fuga della monarchia a Brindisi l’Italia avrebbe dovuto scegliere (democraticamente) la Repubblica.

Anche questa unità oggi è un bene perduto, nella Babele delle piccole identità orgogliose. In quella esperienza si mise da parte ogni divisione politica e per aprire le porte alla felice stagione della Repubblica e della Costituzione. E la Brigata, forse perché era partita per prima, non smise più di avanzare di combattere (anche una volta liberata la regione in cui era nata), e risalì l’Italia aggregata ai battaglioni polacchi al seguito del comando britannico, fino alla battaglia finale.

Questi partigiani dovettero lottare, contro il generale Montgomery (che in partenza era contrarissimo ad armare i civili italiani), per avere la possibilità di combattere al seguito delle truppe alleate. Ci riuscirono. Questo è il riscatto della Resistenza che l’Italia ebbe, e che tedeschi e giapponesi (per citare gli altri protagonisti dell’asse), nel crepuscolo dei loro imperi autopresunti “millenari”, non si conquistarono mai. In questo numero troverete anche la memoria di Luigi Contu, ex soldato della Repubblica sociale che si ritrovò volontario a Salò, poi condannato a morte, poi (quasi per miracolo) graziato dai partigiani.

A molti ex fascisti andò peggio. E le rappresaglie alla fine e dopo la guerra, spesso si protrassero come in una sanguinosa faida. Esiste una memoria dei vinti che è molto importante non dimenticare. A patto di non confondere mai l’alfa e l’omega: sapendo sempre chi per mille motivi combatteva dalla parte dell’Asse, per difendere Berlino, e chi, senza per questo essere necessariamente un angelo, combatteva per abbattere il nazifascismo, espugnare Berlino, e liberare l’Europa. Chi scelse su entrambi i fronti di combattere con onore, non cedette mai all’odio. Il presidente Sandro Pertini, ex partigiano del CLN, andó ad omaggiare – nel 1983 – il “Cuore nero” missino Paolo Di Nella, ultima vittima degli anni di piombo. E Malvestuto spiegava nelle scuole ai ragazzi: «Studiate. E non alimentate mai odio: se uno dà un calcio a ogni sassolino torna a casa con le scarpe rotte».

Questo vangelo minimale, così come la struggente lettera di Benedetti, scritta poco prima di morire (al pari di tutte le altre lettere dei condannati a morte della Resistenza che oggi tornano a ballarci davanti agli occhi) sono il messaggio in bottiglia che arriva fino a noi. Siamo noi i figli adottivi di tutti coloro che ci hanno consegnato in dote – come un lascito testamentario – il loro ideale di libertà. E, soprattutto, il loro coraggio. Tuttavia, in questa Europa apparentemente cloroformizzata, guidata da commissari ridicoli che illustrano improbabili kit di sopravvivenza, siamo noi che dobbiamo dire di No ai piani di riarmo (che non concedono un centesimo di tregua agli iniqui vincoli di bilancio sulla spesa sociale), noi che dobbiamo combattere contro le nuove ideologie dei dazi, noi che non dobbiamo dimenticare mai i diritti civili riconquistati con questo sangue.

@RIPRODUZIONE RISERVATA